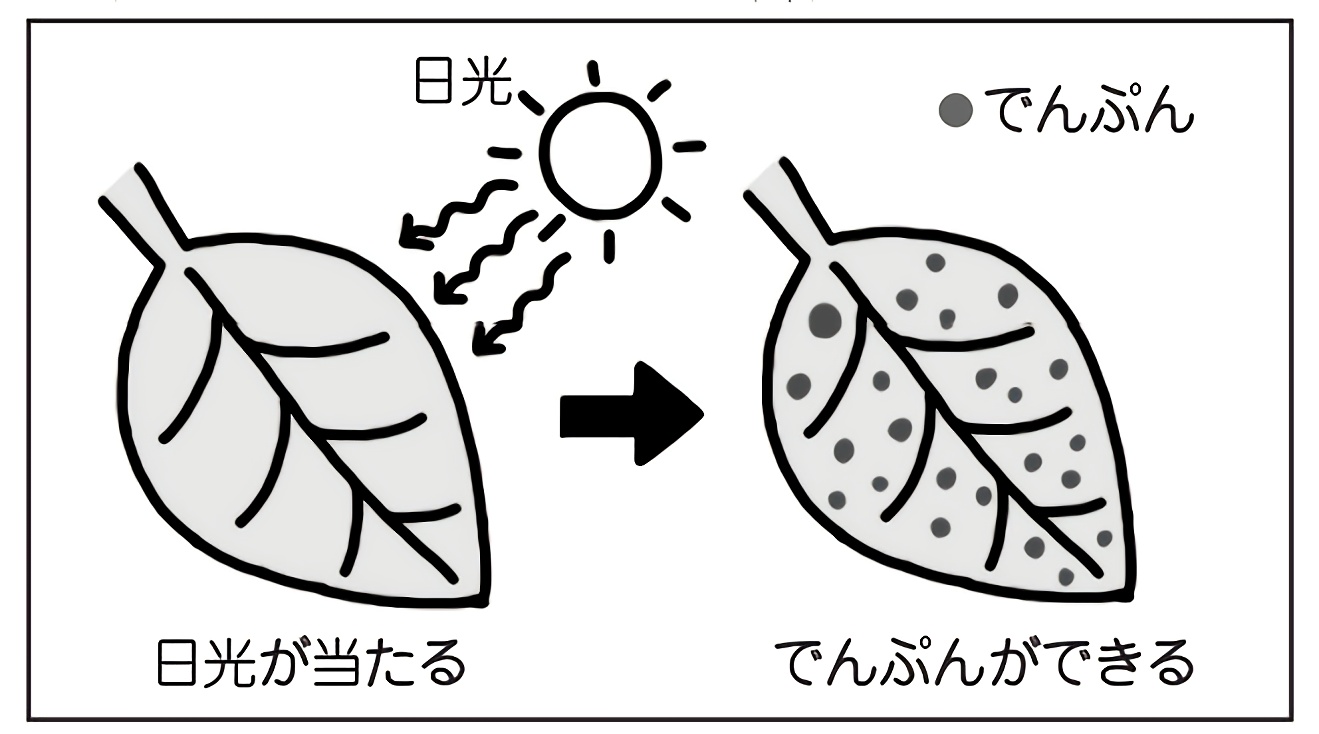

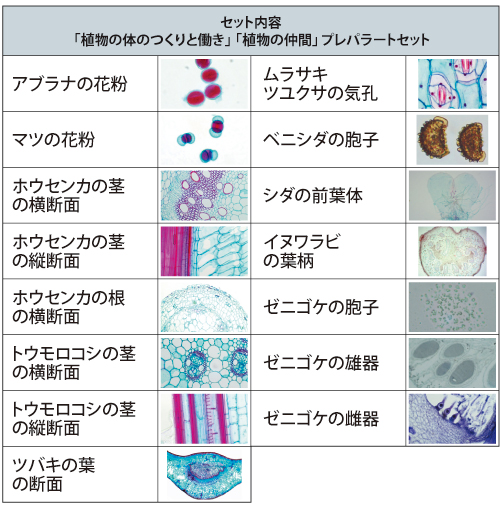

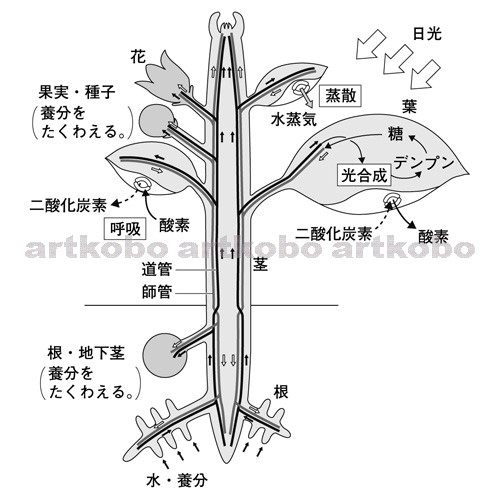

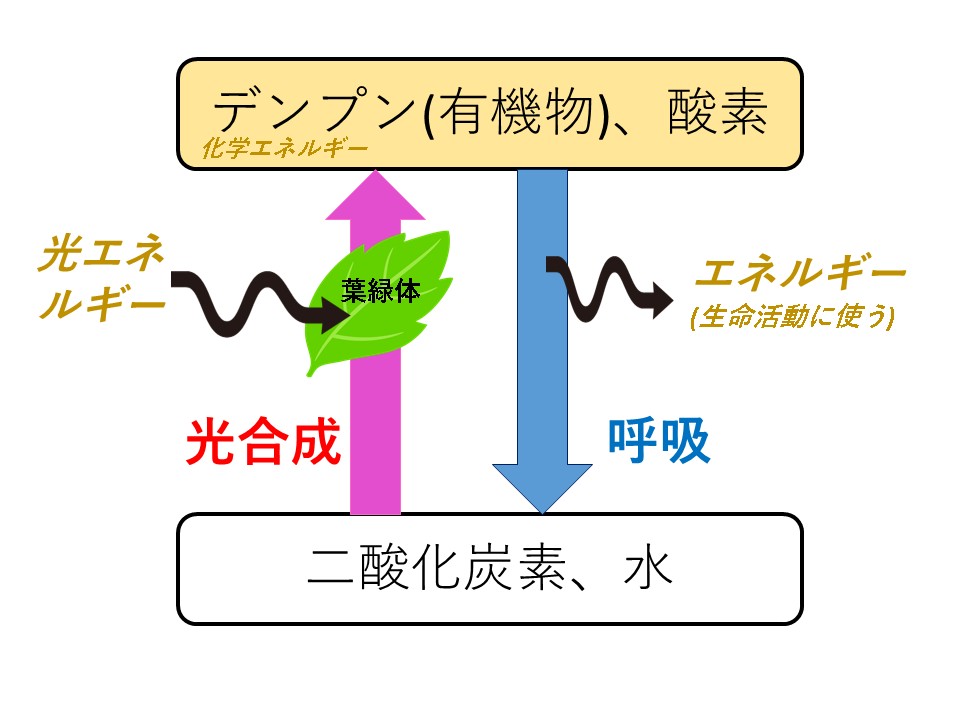

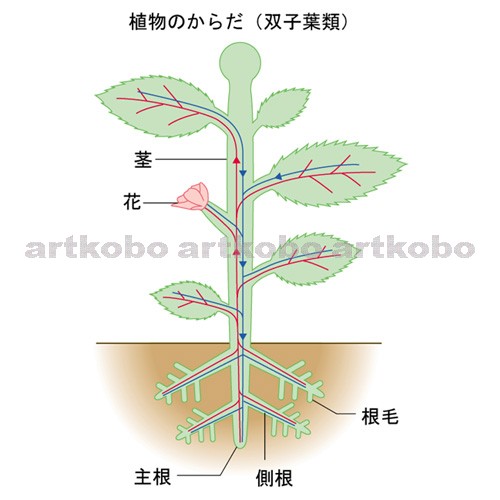

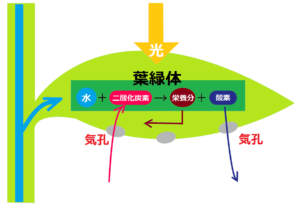

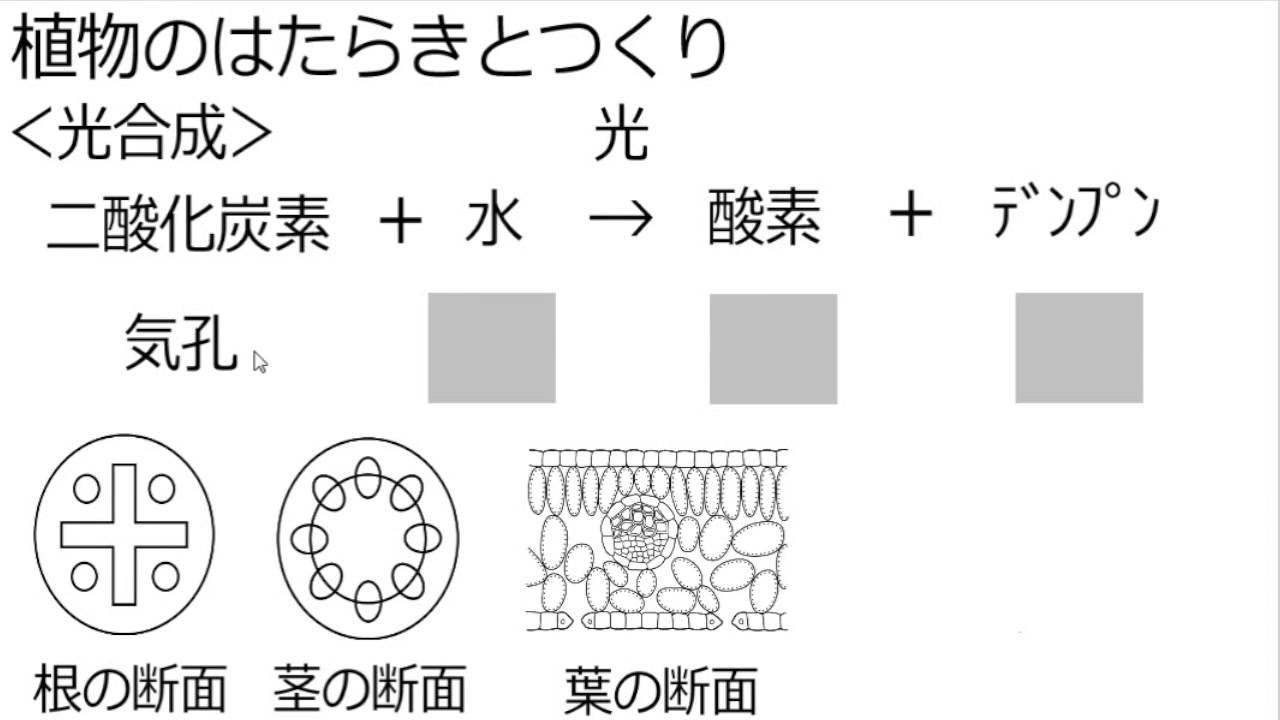

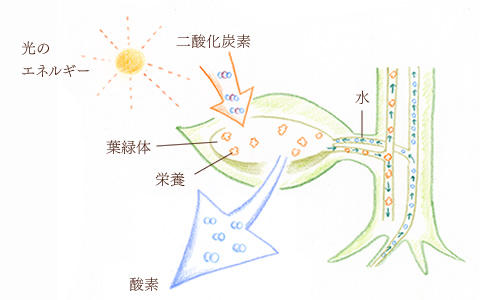

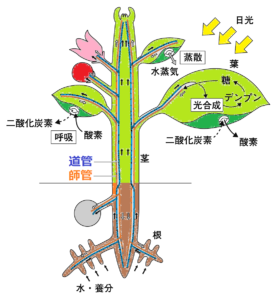

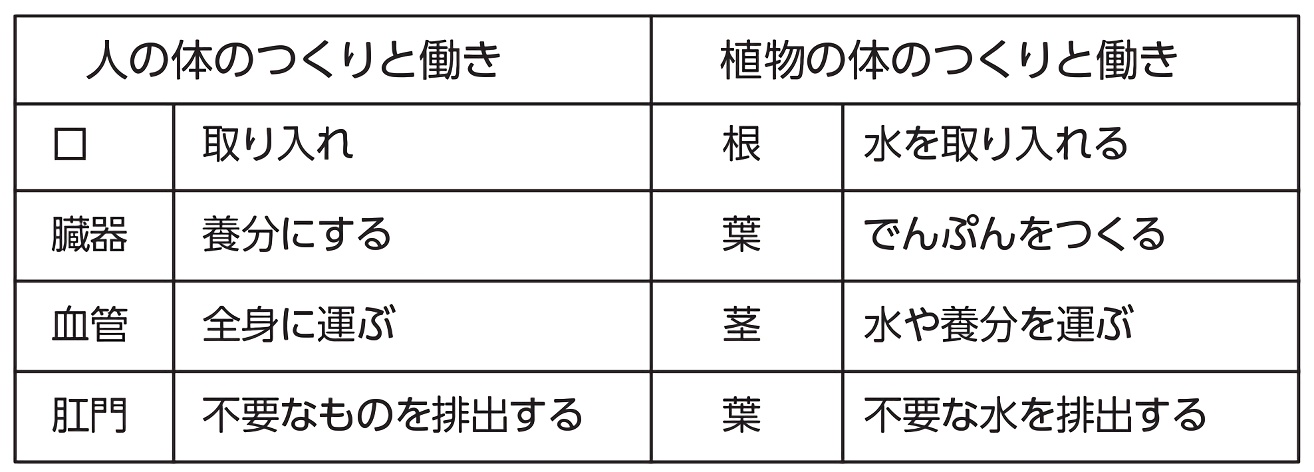

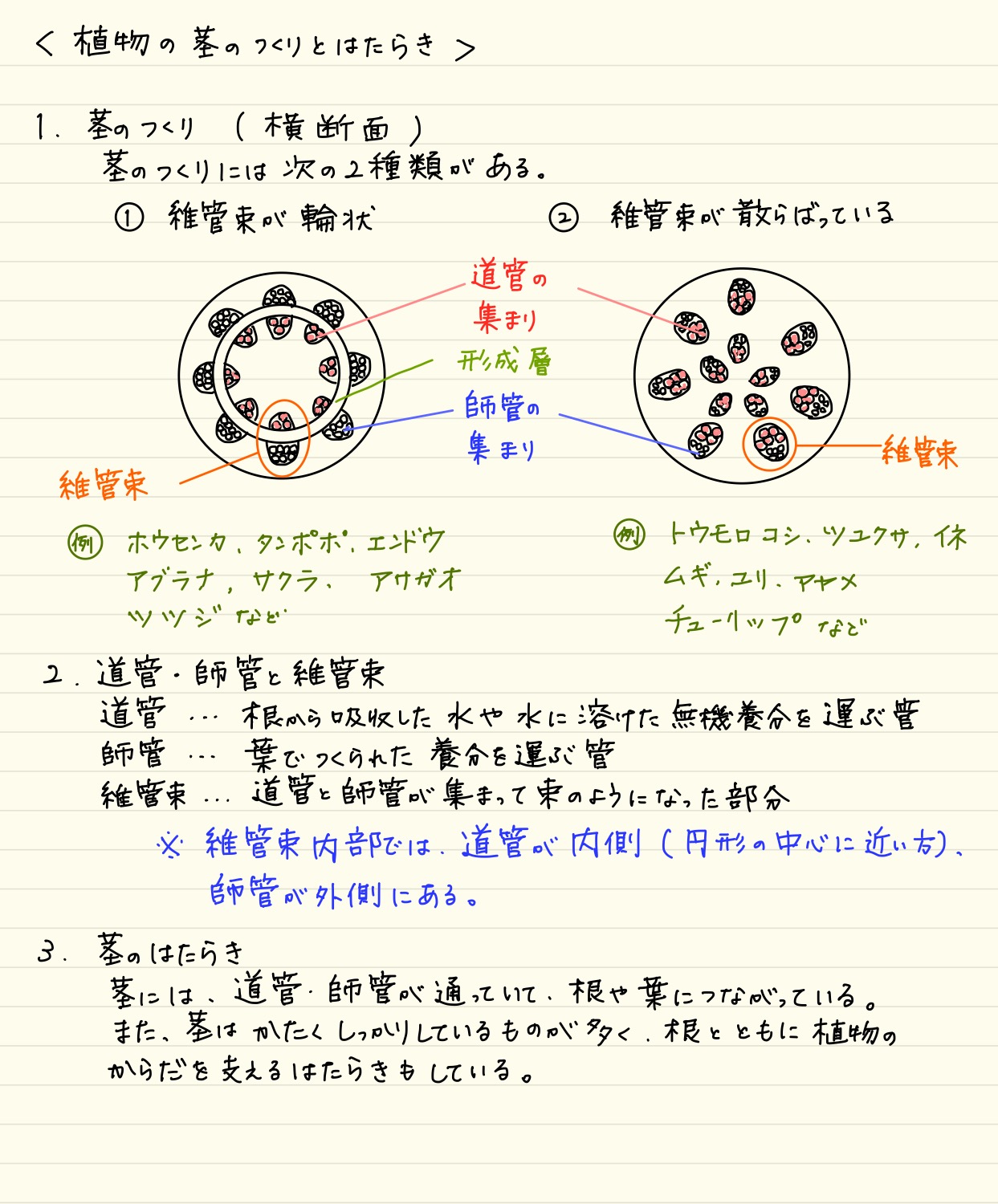

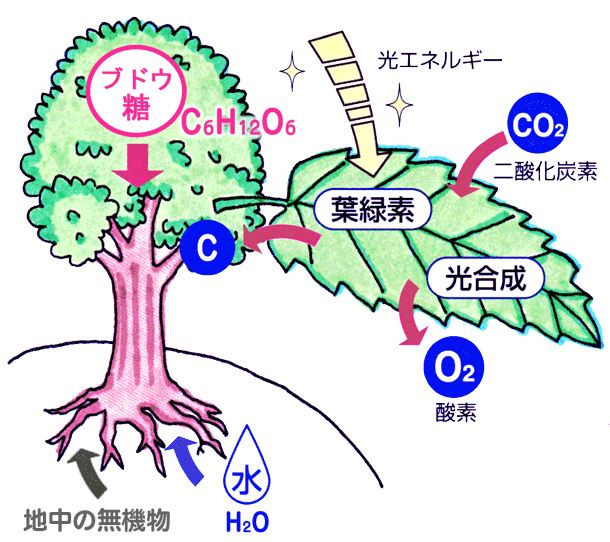

植物のつくりとはたらき 目標時間分 学習日 月 日 光合成とは、植物が二酸化炭素をとり入れ、光を利用してでんぷん と酸素をつくるはたらきのことです光合成と呼吸について調べるた 1 答え と酸素をつくるはたらきのことです。3 植物のつくりとはたらき その1 ・セコイアの写真を見て、植物と水の関係に興味をもつ。 ・植物が根から取り入れた水の通り道を、色水を使って調べる。 ・植物が水をおもに葉から蒸散していることを、実験で確かめる。 ・葉の表皮を顕微鏡で見て植物の体のつくりと働き 植物のからだは大きく 「根」「茎」「葉」 の3つの器官に分けられます。 これらの器官がそれぞれに果たす役割(機能)は、基本的にはあらゆる植物に共通です。 ところが、体のつくりの細かなところには、植物の種類によって

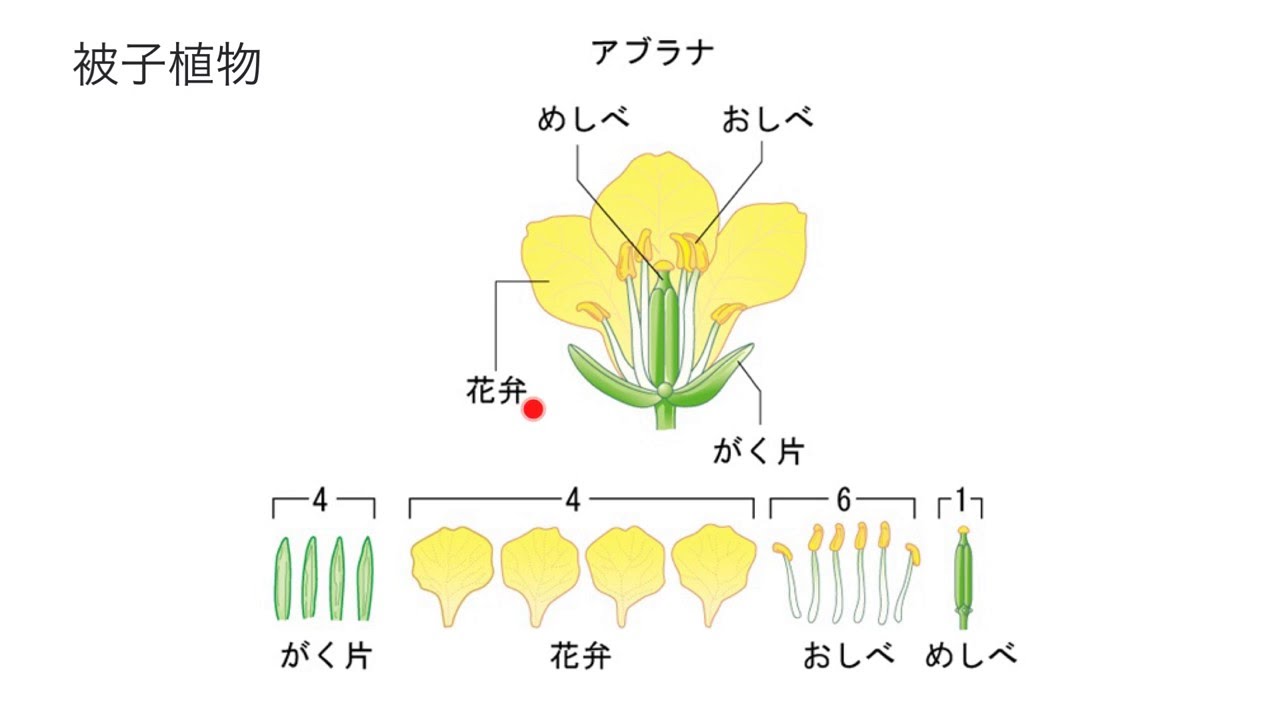

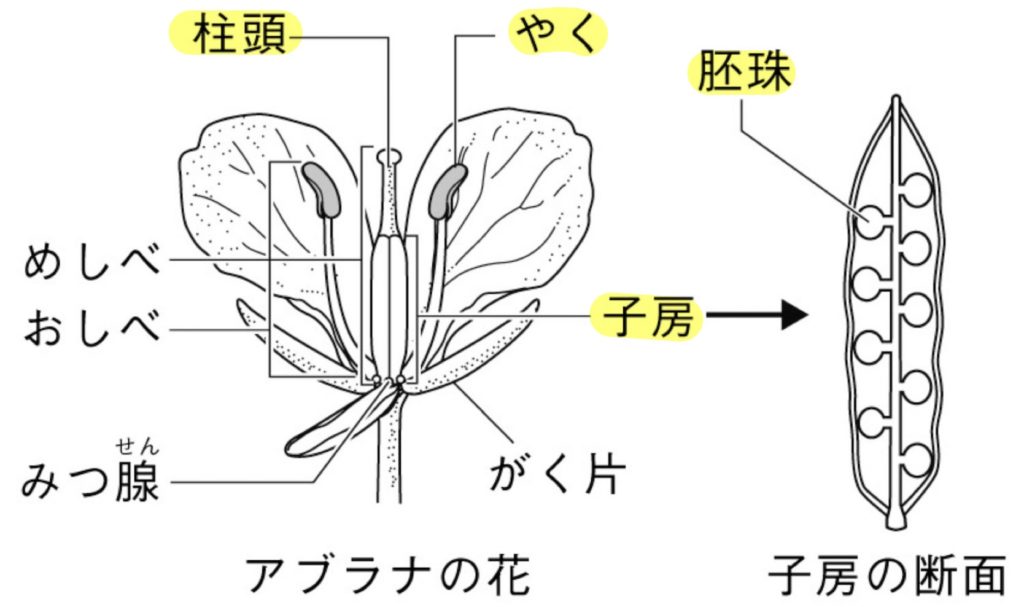

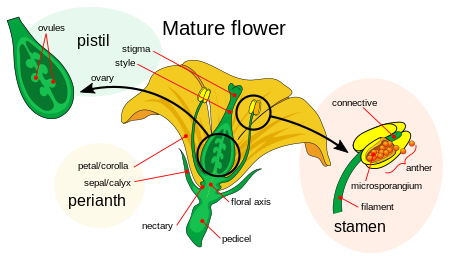

植物のつくりとはたらき 花のつくり Youtube

植物のつくりと働き

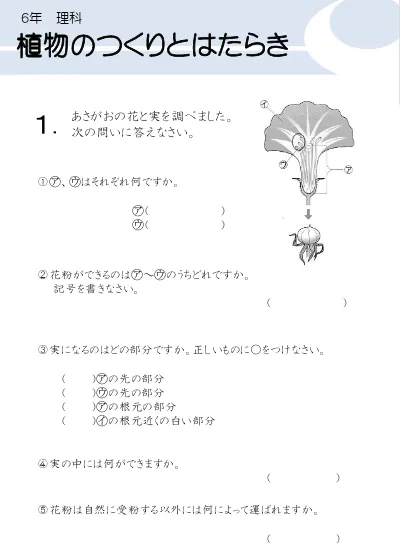

植物のつくりと働き-6年 理科テスト 3植物のつくりとはたらき Created Date PM植物が葉ででんぷんをつくるはたらきを調べる活動を通して、植物の体内のつくりと働き に 物の体のつくりと働きについての見方や考え方

植物のつくりとはたらき 美濃加茂市立下米田小学校

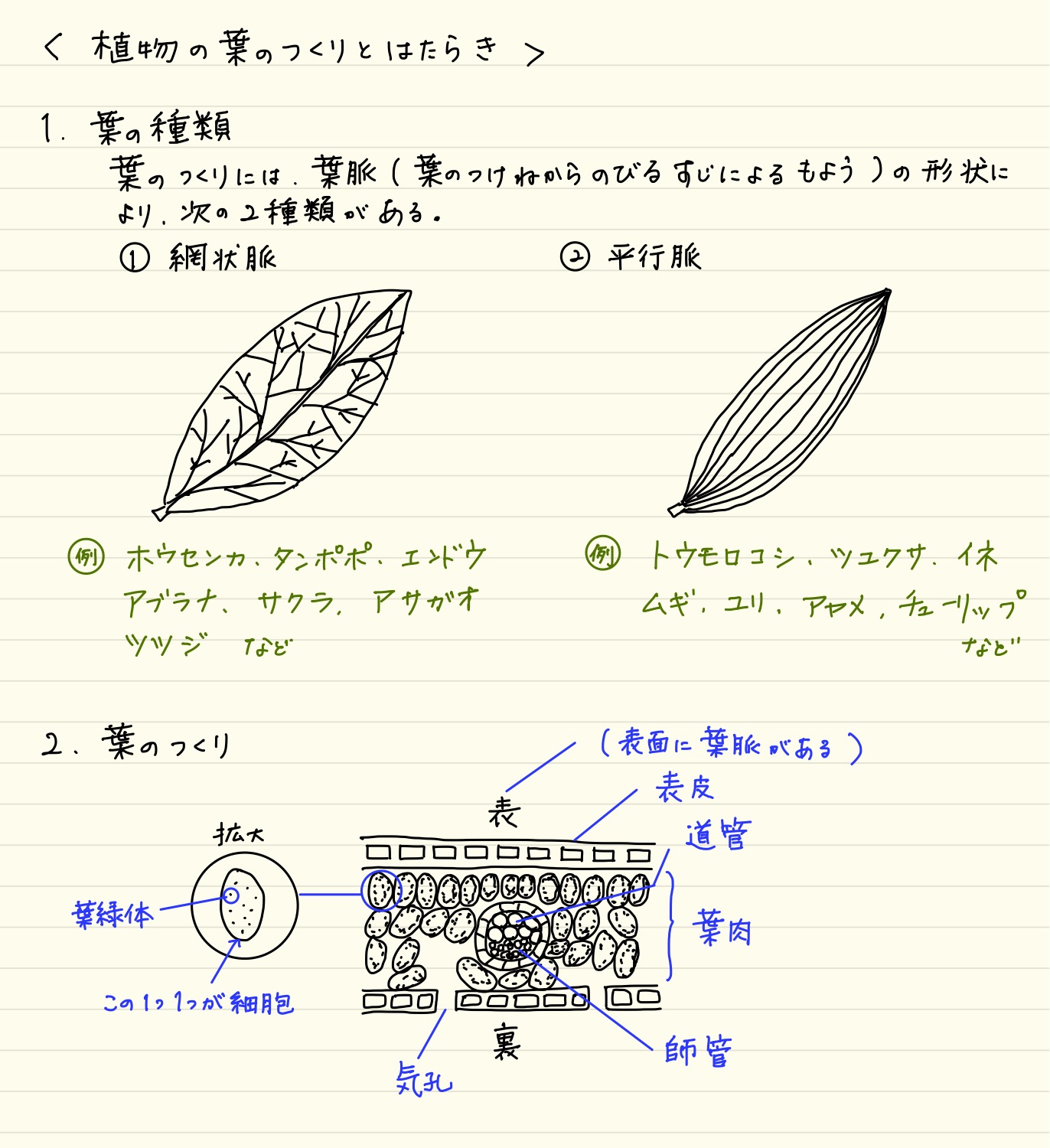

C-1指導案 理科学習指導案 1 単元名 葉のつくりとはたらき 2 単元目標 (1)いろいろな植物の葉の特徴やつくりや働きに関心をもち、意欲的にこれらの観察や働きを調べる実験をし昆虫と植物 年 人の体のつくりと運動 動物の誕生 年 人や動物の体の つくりとはたらき 6 生物と環境 本単元は,内容項目「B 生命・地球 (1)人の体と つくりと働き」に基づいて設定するものである。第3植物のつくりと働き 下のホウセンカの成長を表した図の に合う言葉を,〔 〕から選んで書きましょう。各5点(30) たね 種をまく。 が出る。 が出て, 花が咲く。 がのびる。 ⑤ ⑥ の入った ができて, め か ふん くき かれる。

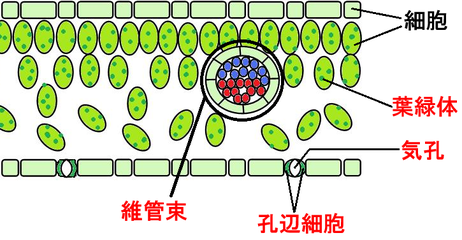

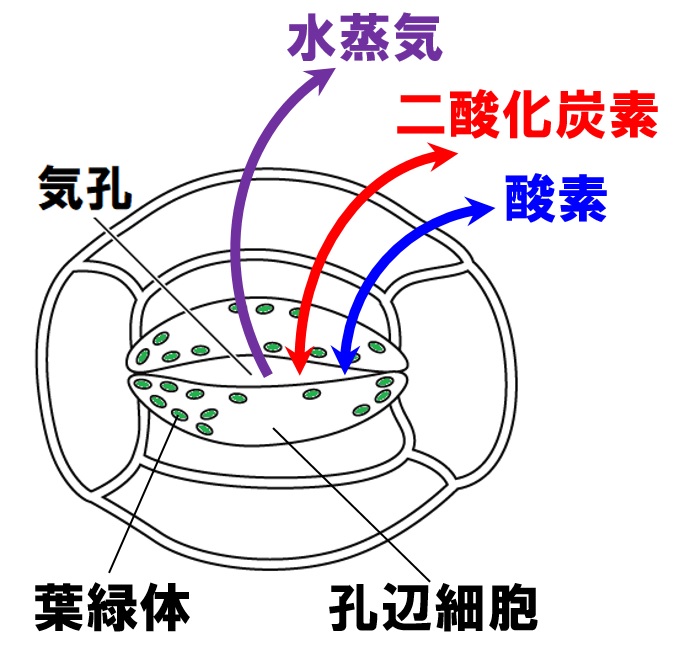

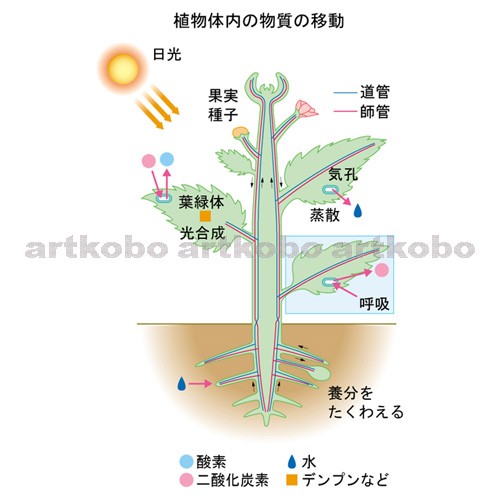

植物を観察し,植物の体内の水などの行方や葉で養分をつくる働きを調べ,植物の体のつくりと働きについての 考えをもつことができるようにする。 ア 植物の葉に日光が当たるとでんぷんができること。 理科 植物のつくりとはたらき 植物 生物 biology バイオロジー 遺伝情報「昆虫と植物」 中学校「植物の体のつくりと働き」 ・植物の体のつくり(根,茎及び葉からできて ・光合成,呼吸,蒸散について学習する。 いること)について学習している。 「人の体のつくりと運動」 ・骨や筋肉の存在や働きを学習している。 本単元での学習

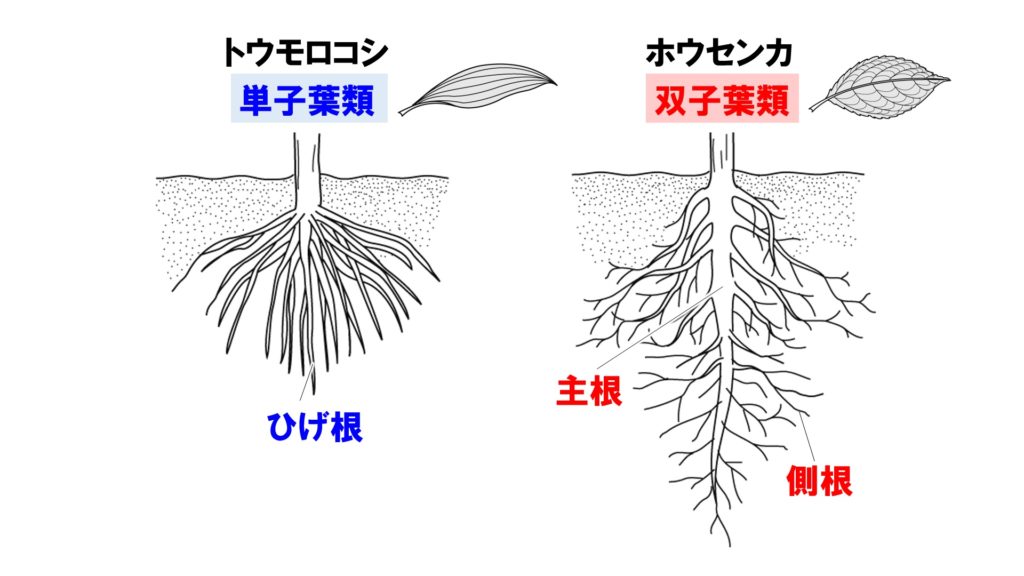

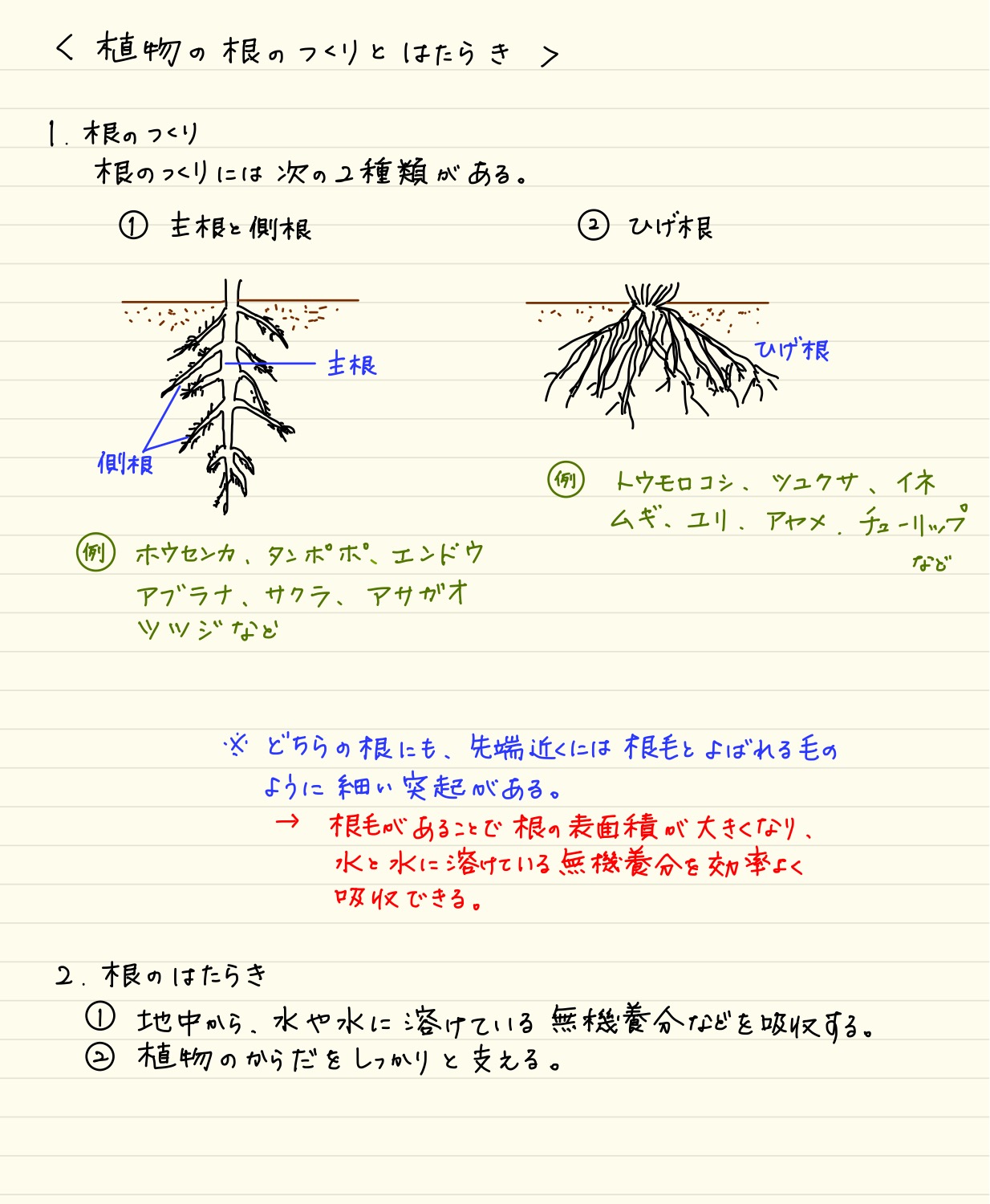

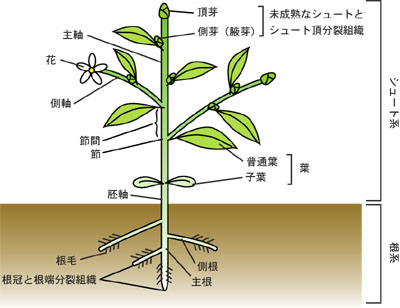

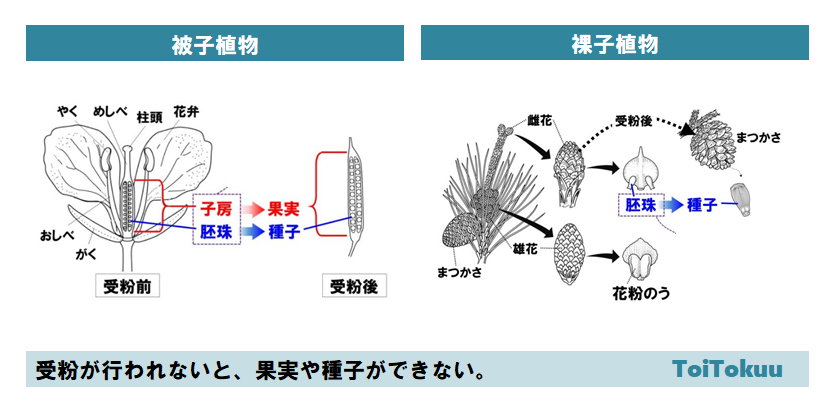

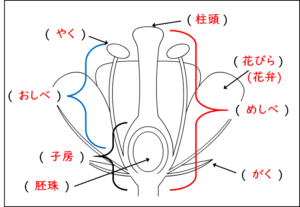

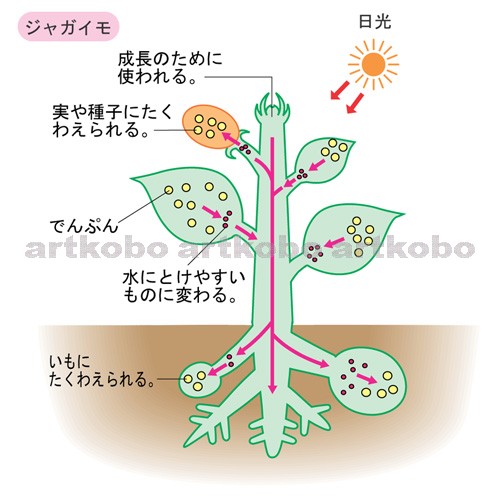

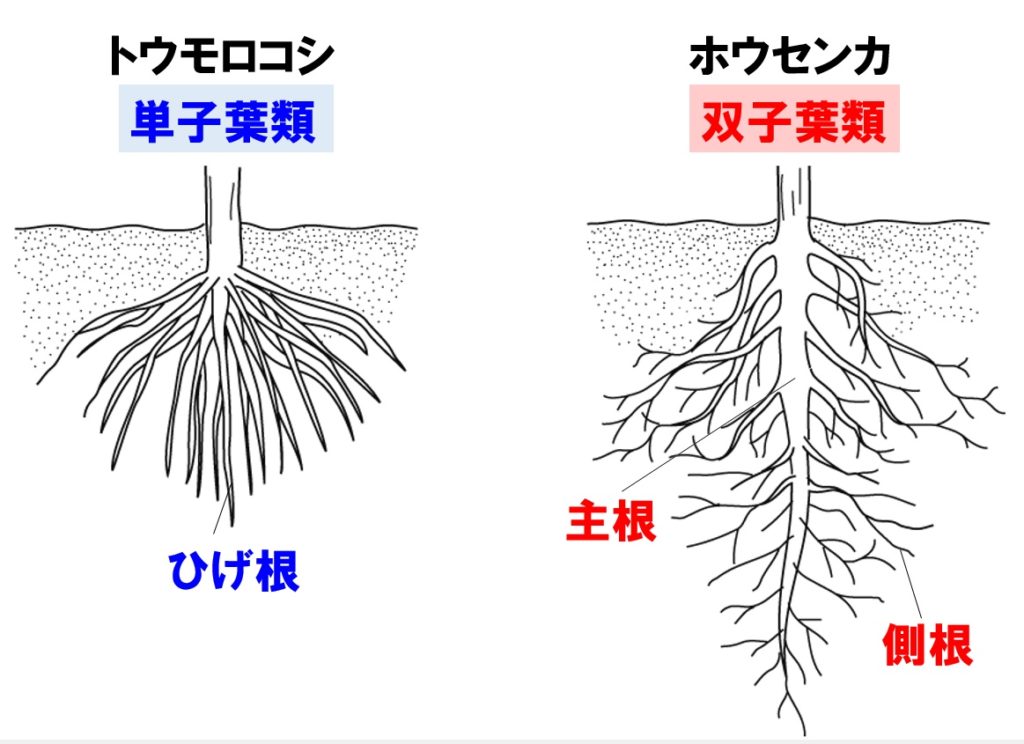

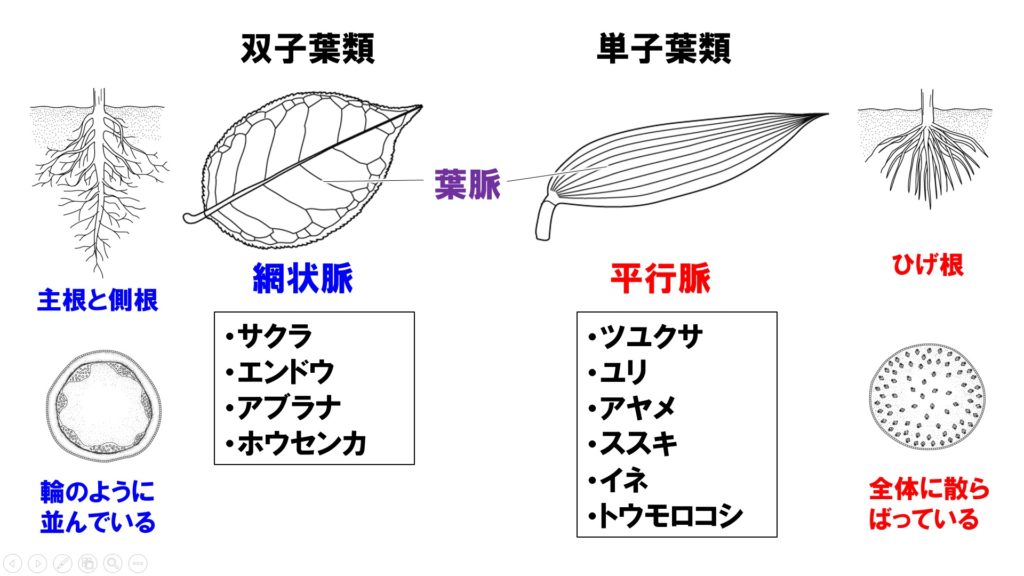

小学校では, 第6学年で, 葉に光が当たるとデンプンができることや,植物の体には水の通り 道があり, 根から吸い上げられた水が,蒸散により葉から出ていくことについて学習している。 ここでは, 観察によって, 種子植物の葉, 茎, 根の基本的なつくりの特徴を見いだすとともに, それらを光合成, 呼吸, 蒸散についての実験結果と関連付けてとらえさせ,植物の体のつくりと 働きについて総合的に理解させ植物を観察し,植物の体内の水などの行方や葉で養分をつくる働きを調べ,植物の体のつくりと働 きについての考えをもつことができるようにする。 ア 植物の葉に日光が当たるとでんぷんができること。3 植物と呼吸 ・・・2年生で学習します。 4 植物と水(教科書p48) 根のつくりには、どのような特徴があるのだろうか。 3章 植物の分類 1 種子植物の分類 種子植物は、それぞれの特徴によって、どのように分類できるのだろうか。

植物のつくりとはたらき 光合成 呼吸 蒸散 Youtube

小6理科 植物に取り入れられる水 Youtube

植物の種子のつくり 種子の発芽と成長 植物が土のなかから芽をだすことを 発芽といいます。 もしも、植物が発芽したあとに、光に当てずに、かげになる場所に置いていたり、肥料をあたえなかったりすれば、しっかりとした植物はできません。土の中に張り巡らされていく根。 根は、植物の体を支えます。 よく見ると、根から、細い毛のようなものが出ています。 「根毛」です。 根毛は、土の粒と粒の間まで入り込みます。 この根毛から、水と養分を取り込んでいるのです。 取り込まれた水は、根の中にある管に集まり、茎に送られます。 根毛があることで根が土に接する面積が増え、たくさんの水・ 生物の観察や植物の体のつくりと働き, 植物のなかまに関する事物・現象に関心をもち,意欲的にそれらを探求すると共に, 生命を尊重し,自然環境を保全しようとする。 (自然事象への関心・意欲・態度) ・ 生物の観察や植物の体のつくりと働き,植物のなかまに関する事物・現象の中に問題を見いだし, 解決方法を考えて観察, 実験を行い, 事象の生じる要因やしくみを分析的,総合的に考察

基礎からしっかりわかる カンペキ 小学理科 難関中学受験にも対応 新課程対応版 書籍案内 技術評論社

1年生理科 植物のからだのつくりとはたらき 葉 茎 5月 10年 庄内中学校 ブログ 庄内中学校

植物細胞 核:①+②+③+④ ①核膜:内外二重の膜で染色体、核小体などを包む。膜の内外の連絡口として核孔がありmrnaが細胞質へ出ていく。 ※mrna:伝令rnaのことで、mrnaはdnaから写し取られた遺伝情報に従いタンパク質を合成する働きがある。働き 植物の仲間 •種子植物の仲間 •種子をつくらない植物の仲間 生物の観察 •生物の観察 植物の体のつくりと働き •花のつくりと働き •葉・茎・根のつくりと働き 生物と細胞 •生物と細胞 生物の変遷と進化 •生物の変遷と進化 動物の体のつくりと働き植物の生活と体のつくり -葉のつくりと働き- 新学習指導要領第2分野「(1)植物の生活と種類」の中項目「ア 植物の生活と体のつくり」では、植物の花、葉、根、茎について観察、実験を行い、植物の体の形態やつくりと働きを関連づけて把握させることが主なねらいである。 ここでは、まず植物の葉の基本的なつくりやつき方を理解させるための方法、早春に

理科とか苦手で 生物の体の共通点と相違点02 植物の体の共通点と相違点 2 花のはたらき

Fiqx1l37ge5k4ncxx0j Net 04 21 Post 2147

1 単元名 植物のからだのはたらき 2 単元の目標 (1)植物の体内の水などの行方や葉で養分をつくる働きに興味・関心をもち,植物の体のつくりと 働きについて調べようとする。 (自然事象への関心・意1 単元名 植物の体のつくりとはたらき 2 単元について 単元観 本単元では、植物の花、葉、茎、根についての観察、実験を通して、植物の体のつくりの 多様性と共通性に気付かせるとともに、つくりと働きを関連付けてとらえさせるなど、植物根のはたらき 主根・側根・ひげ根の違いがわかる!根のつくり まずは根のつくりから勉強していこう。 根っこがどういう形になっているのかを暴くってことね。 植物の根っこは、主に次の2つの種類にわけられるんだ。 主根と側根;

中1理科 根 茎のつくりの重要ポイント Pikuu

理科 中1 4 花のつくりとはたらき Youtube

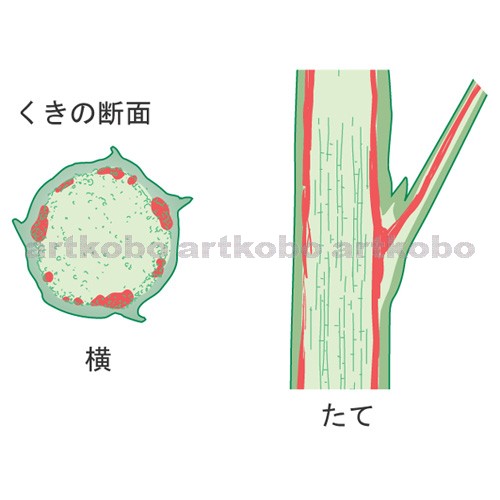

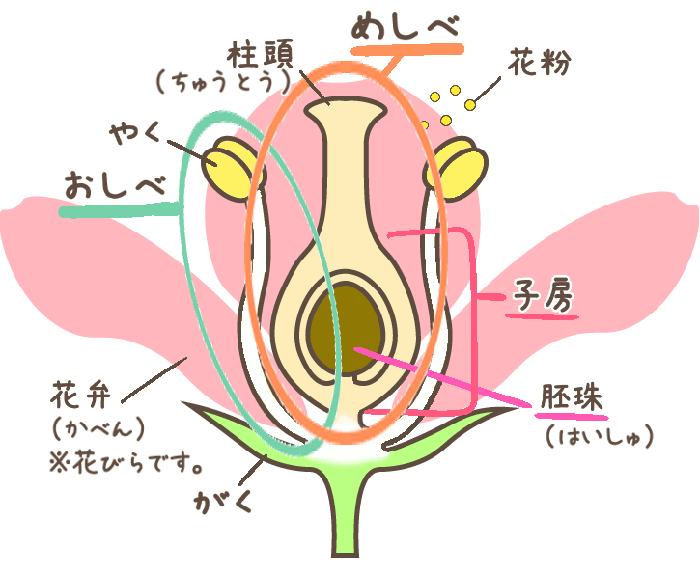

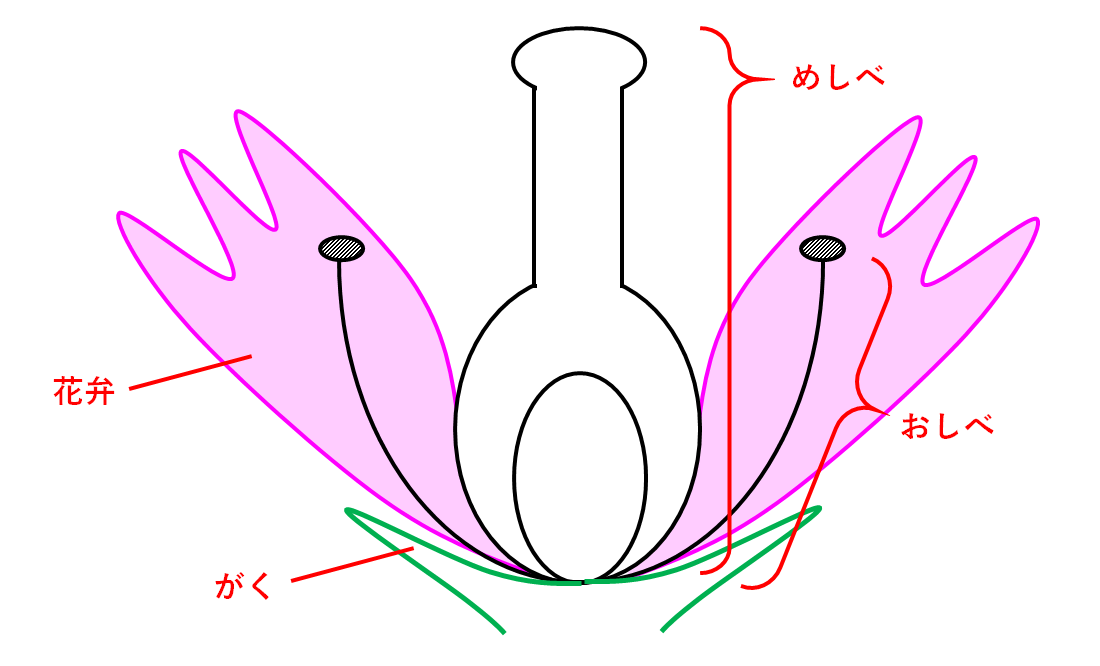

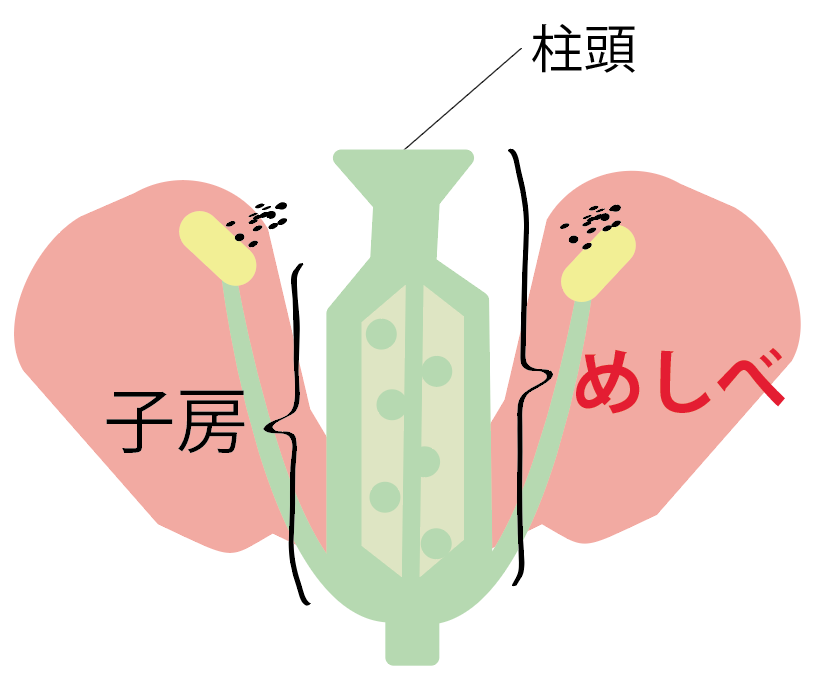

葉と根を繋いでいる茎。 茎にはどんな働きがあるのでしょう? 水の代わりに、色水を根に吸わせます。 茎を切って断面をみると色のついた所があります。 ここを色水が通ったのです。 こちらは縦に切った断面。 色水の通ったところがはっきりとわかります。 根から吸った色水は葉にまできています。 根・茎・葉がどのように繋がっているのか見ていき中学理科:植物のつくり/解説(基礎) 植物のつくり 1.花のつくり(被子植物) まずは花のつくりの図を見てみましょう。 ↓図:花のつくり ごちゃごちゃしていますが、わかるところから確認していきましょう。 花弁はいいですね。 この図の青い ルーペ、顕微鏡 ルーペ、顕微鏡2 植物の世界1 花のつくり 植物の実験 植物一問一答 植物章末問題a 植物章末問題b 標準問題 光合成・呼吸 光合成・呼吸2 植物の働き 蒸散

小学6年生 理科 確かめのテスト 解説動画付き 教科書ぴったりトレーニング ぴたトレ 教科書ぴったりトレーニング ぴたトレ 問題プリント 確かめのテスト 新興出版社啓林館 ちびむすドリル コラボサイト

小6理科 植物の養分と水の通り道 指導アイデア みんなの教育技術

①光合成と葉のつくり・はたらき まずはじめに、(1)で 光合成 について説明しています。 光合成とは、植物が日光を浴びてデンプンなど養分をつくるはたらきのことです。 次に(2)で、葉のつくりとはたらきについて説明します。植物のはたらき 植物のからだのつくりとはたらきについて調べるため、ホウセンカを採取し観察した。 観察 採取したホウセンカの根のつくりを観察すると、太い根から細い根が枝分かれしたつくりをし中学校1年理科「植物の体のつくりと働き」 アオミドロでリアルタイム観察 ~ヨウ素反応で光合成の行われる場所を見つけよう~ 宇部市立西岐波中学校 教諭 笹村正三 1 単元名 光合成 2 単元設定の理由 (1)目指す生徒像 (2)教材観 (3)指導観

ヤガミ 植物の体のつくりと働き 植物の仲間 プレパラートセット 理科機器 理科機器 保健 福祉 救急救命 施設設備機器 工業用電気ヒーターのヤガミ

植物のつくりとはたらき Ict教材eboard イーボード

では、コケ植物の体の 特徴 とくちょう を説明するね。 とても大切 なところだからしっかりと学習しよう! ★コケ植物と光合成 まずは コケ植物と光合成 からだね。 コケ植物は、きれいな緑色をしているね。 これは、コケ植物の細胞に「 葉緑体 ようりょくたい 」が含まれているため中学校・第2学年・理科「植物の体のつくりと働き」② 学習支援ソフトを使って共有 ict端末の写真撮影機能を使って保存 活用したソフトや機能写真撮影機能、学習支援ソフト ict活用で期

スタディピア 花のつくりと根 茎 葉のはたらき

植物のつくりとはたらき 中学生 理科のノート Clear

被子植物の花のつくりとはたらき Youtube

中学1年生 理科 植物の体のつくりとはたらき 中学生 理科のノート Clear

花のつくりとはたらきを超わかりやすくまとめてみた 中1生物 高校受験ラボ

中学校理科 第2分野 植物の生活と種類 Wikibooks

中学理科 植物のつくり 基礎 教科の学習

トップセレクション 植物 の はたらき

植物のつくりとはたらき 美濃加茂市立下米田小学校

植物のつくりとはたらき

植物のつくりとはたらき

中1理科 植物のつくりとはたらき 分類 テスト対策問題 Examee

理科とか苦手で 植物の体のつくりと働き06 呼吸

ม 1 โน ตของ 中1理科 植物のつくりとはたらき ช น Junior Clear

中学受験理科講座 植物のつくりとはたらき 2 根 茎 葉

Web教材イラスト図版工房 植物のつくりとはたらき

Web教材イラスト図版工房 R C2 植物の生活 59

中学1年生の理科の学習ポイント 今すぐニガテを克服しよう 家庭教師ジャニアス

植物のつくりとはたらき Ict教材eboard イーボード

植物の葉のつくりとはたらき 塾の質問箱

植物のつくりとはたらき 美濃加茂市立下米田小学校

植物の根のつくりとはたらき 塾の質問箱

中学理科 植物のつくり 基礎 教科の学習

生物とその環境

小学理科 植物のつくりと働き 学習ポスター クイズテスト 無料ダウンロード 栄光ゼミナール ちびむすドリル 小学生学習教材 スペシャルコラボ

1

Www Shinko Keirin Co Jp Keirinkan Sho Science Support Keyseat Data Rika 6nen1 03 Pdf

植物のつくりとはたらき Ict教材eboard イーボード

中1理科基礎練習問題 単元1植物の生活と種類 生物分野

小学理科 植物のつくりと働き 学習ポスター クイズテスト 無料ダウンロード 栄光ゼミナール ちびむすドリル 小学生学習教材 スペシャルコラボ

小学校6年生 理科 問題集 ワークシート 体のつくりとはたらき

教材研究のひろば 中学校 理科 第2分野 自作教材教具資料集 指導案

小学理科 植物のつくりと働き 学習ポスター クイズテスト 無料ダウンロード 栄光ゼミナール ちびむすドリル 小学生学習教材 スペシャルコラボ

中1生物 花のつくり 中学理科 ポイントまとめと整理

中学理科1年 植物の世界 4 植物の仲間 あんのん塾

植物の基本構造

植物のからだのつくり

1

Amazon Co Jp ピンポイント苦手単元克服シリーズ 植物のつくりとはたらき Ebook 山内 正 本

植物のしくみ について 公式 ja京都 暮らしのなかにjaを

植物1年 一問一答式 植物1年 根 茎 葉 No 問題 解答ボタン 蒸散 同じくらいの葉が同じくらいついている枝を試験管にさして 水の減り方を調べた 1 実験を行うとき 試験管の水の表面に油を入れておくが これは何のためか 2 水が減るのは

徹底図解 3分でわかる 花のつくりとはたらき Qikeru 学びを楽しくわかりやすく

中1理科 花のつくりの要点まとめノート 中学生勉強サイトあかね先生

中1理科 葉のつくりとはたらきのポイント Examee

理科 ポイント 6年生 植物のつくりと働き では 植物染色液を使って簡単染色 楽しい小学校理科授業 の500のポイント

中1理科 植物の花のつくりとはたらき 3つのポイント たけのこ塾 勉強が苦手な中学生のやる気をのばす

1

小学理科 植物のつくりと働き 学習ポスター クイズテスト 無料ダウンロード 栄光ゼミナール ちびむすドリル 小学生学習教材 スペシャルコラボ

ドリルズ 小学6年生 理科 の無料学習プリント植物のつくりとはたらき

光合成 蒸散 呼吸

中学校理科 第2分野 植物の生活と種類 Wikibooks

葉のつくりとはたらきを中学生向けに解説 中学理科の苦手解決サイト さわにい の解説

中学1年 理科 6 5 植物のつくりとはたらき Cmovie 教育に特化した無料動画サイト シームービー オンライン学習サイト

最高かつ最も包括的な中1 理科 花のつくり 子供のための最高のぬりえ

ピンポイント苦手単元克服シリーズ 植物のつくりとはたらき 商品情報botシリーズ

Shinko Keirin Net Keirinkan Sho Text 16 Science File Rika6 03 Test Pdf

3分でわかる胞子植物 シダとコケの違いは 登録者数95万人人気講師がわかりやすく解説 ページ 4 4 Study Z ドラゴン桜と学ぶwebマガジン

ツユクサを鉢にあげました 植物のつくりとはたらき おもしろ理科 Preparation Assistant For Scientific Experiments And Observations

記事 詳細情報 13年 6月 28日 金曜日 理科 植物のつくりとはたらき 18時58分

Web教材イラスト図版工房 植物のつくりとはたらき

森の図書室 木はどうして酸素 さんそ をつくり出せるの きこりんの森

Web教材イラスト図版工房 植物のつくりとはたらき

醸芳小学校 桑折町教育ポータル

6年生 理科 植物のつくりとはたらき 佐野市立吾妻小学校

師管と道管 維管束を中学生向けに解説 中学理科の苦手解決サイト さわにい の解説

中1理科 根のつくりとはたらきのポイント Examee

植物のつくりとはたらき 花のつくり Youtube

中1理科 葉のつくりの重要ポイント Pikuu

中学1年生 理科 茎と根のつくりと働き 葉とのつながり 練習問題プリント 無料ダウンロード 印刷 ちびむすドリル 中学生

植物の体のはたらき 小学生 理科のノート Clear

小6理科 植物の養分と水の通り道 指導アイデア みんなの教育技術

植物のつくりとはたらき Ict教材eboard イーボード

1

花のつくりとはたらき 植物 の達人

植物のつくりとはたらき 暗記用プリント

問題解決お願いします 植物のからだのはたらき図は 植物のからだのつくりとはた Yahoo 知恵袋

植物のつくりとはたらき 小学生 理科のノート Clear

図表 植物の生活と種類 中学生 理科のノート Clear

植物の茎のつくりとはたらき 塾の質問箱

光合成 森林生態系の原動力

中1理科 シダ植物とコケ植物の違い 根 茎 葉 維管束の有無 Irohabook

植物のつくりとはたらき 小6 小学生 理科のノート Clear

葉 の つくり と 働き

根 茎のつくり

東海大学付属静岡翔洋小学校 静岡県静岡市清水区 6年生 理科 授業の様子 植物の体のつくりとはたらき

植物のつくりとはたらき 発芽の様子と植物のすがた

小学生の理科入門 植物 植物のはたらき 光合成と呼吸と蒸散について Cmoからのお知らせ

小学4年生 理科 の無料学習プリント植物のつくりとはたらき

ツユクサとフキと 植物のつくりとはたらき おもしろ理科 Preparation Assistant For Scientific Experiments And Observations

Web教材イラスト図版工房 R C2 植物の生活 38

根 茎のつくり

小学校6年生 理科 問題集 ワークシート 植物の成長と水の関わり

0 件のコメント:

コメントを投稿